全球经济深受美元主导的货币体系之苦,美元的周期性波动给全球带来了巨大的风险与损失,而美国却能置身事外,这成为了当前的一大难题。同时,人民币国际化也遭遇了不少挑战,或许数字货币的兴起能开辟一条新的道路。

美元主导下的全球风险

美元在货币体系中占据主导,每当其出现周期性波动,全球都会受到严重影响。比如,上次的金融危机,众多新兴经济体的货币大幅贬值,外债压力急剧上升。美国利用其美元霸权,通过一系列政策手段减轻自身风险。各国普遍希望改变这种由美元主导的不公平状况,因为它们承受的损失实在太大。这也推动各国寻找其他货币或新型货币模式,以降低对美元的依赖。

回顾历史,不少国家因美元作为储备货币的角色,在国际贸易和金融交流中处于不利地位。对于依赖美元结算外债的国家来说,美元升值会导致债务负担显著加重,这对本国经济发展构成严重挑战。

人民币国际化并非取代美元

人民币国际化承载着特殊的价值。它并不仅仅是想从历史视角上取代美元,成为第二个美元。长远来看,这种“替代”并非一个可持续发展的路径。人民币国际化的目的是为了在国际金融领域占据一席之地,推动贸易和金融合作的顺畅进行。

中国在国际贸易和金融合作中,越来越频繁地选用人民币。特别是在与“一带一路”沿线国家的贸易结算中,人民币的使用份额持续上升。这主要得益于人民币的稳定性和中国在国际经济中的地位日益增强。

人民币结算系统的挑战

CIPS虽已运行多时,但与SWIFT相比,在用户习惯和系统功能方面仍有不少差距。就算美元遇到问题,人民币结算系统要想全面替代SWIFT也相当不易。用户对SWIFT的使用已习以为常,其操作流程和模式已深入人心。

在国际贸易的众多业务里,众多银行及企业早已养成了依赖SWIFT系统传递信息等操作的习性。若要转变这一习性,仅提升CIPS系统功能是不够的,还需解决诸多观念和相关的配套制度问题。

数字货币的战略意义

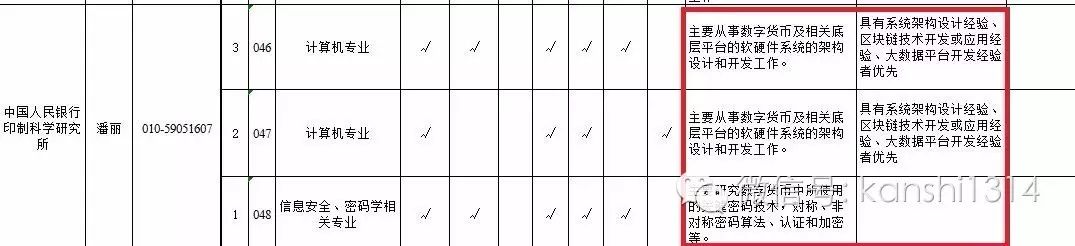

研究数字货币的拍摄在中国具有重大战略价值。在国内层面,这有助于推动金融体系的现代化转型;在国际层面,则有助于打破人民币在全球市场的制约。一旦数字货币在国际市场得到应用,有望增强人民币的国际竞争力。

在中国,开展对数字货币的研究并尽快在国内进行试点,是一种明智的选择。这样做有助于提升人民币在国际市场上的信誉。比如,若数字货币能应对大规模票据交易,比如工商银行一年超过10万亿的交易量,那么人民币的影响力将得到进一步扩大。

货币无纸化的两种方式

货币电子化分为两种模式。第一种是将现有货币转化为电子形式,这种转变主要在支付方式上有所调整,技术创新程度不高。第二种则是发行全新的数字货币,用以替代现有货币,这将直接影响到货币的供应与管理,带来极大的挑战。对中国而言,仅仅实现货币电子化,难以满足未来在安全性和国际化方面的需求。

安全性方面,电子货币还依托于中央结算体系,这带来了潜在的风险。从国际化的视角来看,人民币在国际市场上若要获得优势地位和足够的信赖,就必须寻求创新的数字货币发行途径。

全球数字货币发展现状

全球各地,众多金融机构正热衷于区块链技术与数字货币的研发。新加坡央行计划测试本国数字货币,旨在简化银行间支付并减少开支,参与方有新加坡证券交易所及八家银行。全球前10的交易所、金融机构和投资银行多数也在这一领域有所行动。由此可见,数字货币的兴起已成为全球潮流,我国亦应紧跟步伐,积极深入探索。

众多金融机构正努力推进数字货币相关事务,若我国在数字货币领域发展滞后,恐对人民币的国际化进程造成不利影响。对此,各位读者有何看法?我国在数字货币的发展中面临的最大难题是什么?欢迎留言、点赞和转发。